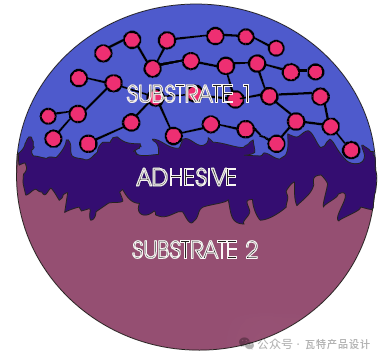

我们可以把这种粘接理论看作是胶水与基材之间的纯机械啮合或镶嵌作用。在胶水被涂覆到粘接基材的表面,由于其具有流动性和对固体表面的浸润性,就很容易渗入到被粘接材料表面的微小空隙和凹陷中。当胶水固化硫化后,就被“镶嵌”在基材之间的空隙中,形成无数的微小的“销钉”,从而将两个被粘接基材连接起来。

机械互锁作用的存在已经为人们所承认,但大量实践证明,机械作用不是产生粘接力的主要因素,因为它不能反映表面化学性能的改变对粘接强度的影响。

此理论认为:粘接作用是由粘接界面上的分子接触并产生次价力所引起的。什么是次价力?聚合物分子间的相互作用力包括主价力和次价力。

次价力,指分子内和分子间非键合原子间的相互作用力,产生于偶极间的相互作用,包括范德华力和氢键等。

胶粘剂分子与被粘接基材表面分子的相互作用过程一般分为两个阶段:

▪ 胶粘剂分子借助热布朗运动向被粘物表面扩散,使两者所有的极性基团或链节相互靠近。在此过程中,升温、施加接触压力、降低胶粘剂粘度等因素有利于热布朗运动的加强。

布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动。这些小的微粒处于液体或气体中时,由于分子的热运动,微粒受到来自各个方向分子的碰撞,当受到不平衡的冲撞时而运动,由于这种不平衡的冲撞,微粒的运动不断地改变方向而使微粒出现不规则的运动。布朗运动的剧烈程度随着流体的温度升高而增加。

这里我们再拓展了解下什么是极性基团。

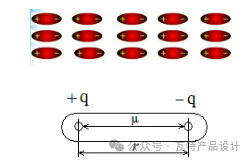

极性基团是指正负电荷中心不重合的基团,基团的极性可以用偶极矩来表征。距离为l,电量为±q的两个点电荷构成一个电偶极子,用电偶极矩(简称偶极矩)μ=ql来表征,极性基团偶极矩μ>0.5。

根据高聚物中各种基团的有效偶极距μ,可以把高聚物按极性的大小分成四类:

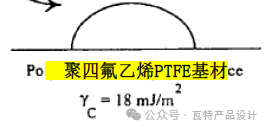

非极性(μ=0):聚乙烯、聚丙烯、聚丁二烯、聚四氟乙烯等;

弱极性(μ≤0.5):聚苯乙烯、天然橡胶等;

极性(μ>0.5):聚氯乙烯、尼龙、有机玻璃等;

强极性(μ>0.7):聚乙烯醇、聚酯、聚丙烯腈、酚醛树脂、氨基塑料等。我们应该听说过,聚四氟乙烯很难被润湿和被胶水粘接,除了能从起表面能低来看,也可以从其偶极矩的数值μ来判断。

▪ 第二个阶段就是吸附力的产生,当胶粘剂分子与被粘物分子间的距离接近到1nm以下的时候,次价力便开始起作用,并使分子间距离进一步缩短到能够处于最稳定的状态。吸附理论正确地把粘接现象与分子间力的作用联系起来,粘接力的大小与胶粘剂极性相关,但最主要的是取决于胶粘体系分子在接触区的稠密程度。

▎03. 化学键理论

此理论是目前应用最广的一种理论,也是最古老的界面形成理论。

理论认为:两物体接触时,一种物质表面上的官能团与另一物质表面官能团起化学反应,在两者之间生成化学键结合,形成界面,从而产生良好的粘接强度。

官能团,是决定有机化合物的化学性质的原子或原子团。常见官能团包括羟基、羧基、醚键、醛基、羰基等。有机化学反应主要发生在官能团上,官能团对有机物的性质起决定作用,—X(X为卤原子,对于卤代烃来说,可以认为卤原子是其官能团 [1],但有部分教材认为碳卤键为其官能团 [4])、-OH、-CHO、-COOH、-NO2、-SO3H、-NH2、RCO-,这些官能团就决定了有机物中的卤代烃、醇或酚、醛、羧酸、硝基化合物或亚硝酸酯、磺酸类有机物、胺类、酰胺类的化学性质。

化学键是分子原子间的引力,它比一般分子间的范德华力大1~2个数量级。

合理调整材料表面的酸碱度PH值,使表面发生酸碱反应形成化学键,也可提高粘接强度。界面有了化学键的形成,对粘接界面的抗水性和抗介质腐蚀的能力有显著提高,同时也可抵抗应力的破坏,防止裂纹扩展。

两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的蠕动会产生相互扩散的现象,这种扩散作用是聚合物-胶粘剂-聚合物表面的大分子相互穿越界面进行的。扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生,粘接体系借助扩散作用形成了牢固的粘接结构。

大分子结构中有空穴或分子间有空洞结构的,其扩散作用就比较强。

扩散作用还受到聚合物的接触时间、粘接温度等因素影响,一般接触温度越高,时间越长,扩散作用就越强,由此产生的粘接力就越高。

其主要依据:两电介质或电介质与金属在结合时的接触起电现象,即在一定条件下从被粘物上剥离胶粘剂薄膜时有特殊的声音和发光现象产生。

此理论还认为由于胶粘剂和被粘物具有不同的电子亲和力,所以当它们接触时就会在界面上产生接触电势,形成双电层,类似一个电容器,界面两侧的表面相当于电容器的两个极板。通过使用扫描电镜比对,已经证实聚合物界面层确实存在电偶层。

当被粘物表面剥离胶层时,可以视作两极板的分离。如果剥离速度很高,由于缺乏足够的时间释放电荷,以致在两极板间保持了较高的电压差。当电压差增加到一定值时,便会产生放电现象。此时,表现出来的剥离力也很大。如果剥离速度很慢,将不会发生这种现象,所需要剥离力也显著减小。

写在最后

综上所述,利用各种粘接理论解释胶粘剂的粘接理论均匀一定的合理性和局限性。

因为在实际复合材料中,基材与增强材料间界面的形成与破坏是一个极其复杂的物理及化学变化过程。与此有关的物理及化学因素都会影响到界面的形成、结构、性质、作用以及界面对复合材料性能的影响等,因而实际的界面要比理论复杂得多。

来源:瓦特设计